会議進行と議事録作成のコツ

ミニセミナー 会議の約束事・ロバート議事規則・会議進行と議事録作成のコツ

昨年度(2020年)と今年第2回目となる、2021年7月15日、Webによる複合地区管理委員会で勉強会として、ミニセミナーを行いました。参加者は地区ではキャビネット幹事としてご活躍をなさる方々ですが、基本的に勉強をする機会がないなど不安を抱えながら準地区の運営及び複合地区での運営に関わるわけです。このミニセミナーがお役に立つことを願っています。

更に333複合地区では、2021年度より第一副地区ガバナー研修会、2023年度より第二副地区ガバナー研修会において、必須セッションとして加えています。

※複合地区第二副地区ガバナー研修会においても、ここに記載内容は研修資料として活用している内容となっています。

※オブザーバー参加に関する取り扱い方の質問があり、2025年7月追加しました。

説明については、複合地区及び地区キャビネット中心となる会議について焦点として説明をしていますが、クラブ内会議に対しては対象としていませんが、その他リジョンやゾーン同様に基本は同じですので、参考になることと思います。

ロバート議事規則について

ガバナー協議会会議・合同会議・委員会会議

ロバート議事規則に則り会議の運営されていますか?

※国際会則付則 第13条 議事規則と手順(ライオンズ必携 第61版 p85)

(a)会則及び付則、それぞれの地区(単一、準、複合)又はクラブの会則及び付則、会議のために採用された規則、あるいは地元の法令又は一般慣例で定められていない限り、本協会、国際理事会、又はその管轄下の委員会、地区(単一、準、複合)又は組織、あるいはその管轄下の委員会、並びにライオンズクラブ又は組織、あるいはその管轄下の委員会の会合又は決議に関連して生じる進行又は手順の問題はいかなるものも、時折改訂されるロバート議事規則最新版に従って処理する。

(c)協会の会員は、苦情、紛争、又は要求の処理を同手順の規定に沿って追求し、その採決に従うことに同意しなけばならない。

ロバート議事法とは?

ロバート議事法はその名の通り、米国陸軍少佐ヘンリー・マーティン・ロバートによって1876年に、米議会の慣習を中心に議事進行の規則を集大成として「ロバート・ルールズ・オブ・オーダー」というマニュアルの形で発表されました。

ロバート議事法は多くの厳密なルールによって会議運営を行うという手法になります。

特に大事なポイントは4つの権利と4つの原則の2つです。

これだけ見ても普段の会社の会議との違いがわかると思います。一般的な会社の会議では、多数決ではなく、意思決定権を持つ人の意見が尊重され、少数者の意見が反映されないことも少なくありません。

また、会議に参加できなかった人に対する配慮もされていない気がします。

「4つの権利」

1.多数者の権利(過半数の賛成)

2.少数者の権利(少数意見の尊重、動議を取り上げる)

3.個人の権利(プライバシーの擁護、個人は一人1票の同じ権利を持つ)

4.不在者の権利(不在者投票、委任状など不在者にも議決権がある)

「4つの原則」

1.一時一件の原則

(1度に1つの議題だけを討論し、決議する。複数の議案を審議しない)

2.一事不再議の原則

(以前議決した案件を再度審議できない。修正する場合3分の2以上の賛同が必要)

3.多数決の原則

(決議は、定足数の1/2の賛成。賛成 反対を明確にする)

4.定足数の原則

(会議開始時に定足数に対して、会議が成立していることを確認する)

ロバート議事法のやり方

a. 1つの議題で同じ内容の発言はしない

b. 議案の提案者は提案理由を説明する

c. 1回の発言は3分間以内とし、再質問は2回を超えてはならない。但し議長・委員長が特に必要と認めた場合この限りではい。(基準がなければ、時間際限がなくなってしまうため、事前に議事決議を得ていた方が良い。例:年次大会議事規則など)

d. 発言するときは先に、意見であるか、質問であるか、動議であるかを言う

e. 賛否は多数決で、過半数で採択とする。ただし、前に採択されたものを修正や、特別決議する場合には2/3の同意が必要となるため、種類によって過半数でなく2/3の同意などある

f. 賛否同数は議長が決する (書面決議などその場で決議できない場合は否決とする)

会議の約束事と進行について

会議には3つの種類

•コミュニケーション・調整・連携会議

【ゾーン・チェアパーソン会議や委員長会議など】

伝える事、参加者同士が、担当分野から内容を話し、情報共有する事を目的

•教育・研修・提案が目的の会議(ブレインストーミング)の議論会議

【キャビネット分科会や次期クラブ三役研修会、委員会主催の研修会など】

参加者はあらゆる視点から自由に意見やアイデアを述べる。

今までの発想枠を超えた意見を求め、結論を出す必要はない。

•意志決定会議

【キャビネット会議・代議員総会など】

会費や組織運営に関わる事項などを決定し、次に進むための会議

会議進行のコツ

- 1.事前準備 会議前に、議題の整理と達成すべき目的を決定

-

議題を明確にし、会議で採決、その結果を議事録に記載

議事録発効配布後、始めて決議内容が有効となる。議事録発効前に実行してはいけない。

議事運営委員会が予定した会議議案以外は、全て動議となる

動議は、提案者に対して1名以上の賛同者(セコンド)が無ければ動議と認められない。 - 2. 動議について、ライオンズクラブでの対応

-

キャビネット会議と年次大会、又複合年次大会は、それぞれの議事規則(議事規則及び年次大会議事規則)で取り決めてあり、動議に対し上程するか否かは、二分の一、三分の二など違いがあるので確認する事が重要である。また、年次大会議事規則では、あくまでも事前に文書で、議事運営委員会へ動議提出をする必要であるため、同様に事前に確認が必要である。

・ 会議中、思い付き発言や思い付き提案に注意し、意見であるか、質問であるか、動議であるかを確認する。

・ 動議提案に賛同者(セコンド)が付き、次に審議議案(上程)とするかどうか動議する。動議議案上程には、代議員三分の二以上の同意が必要となる(必携第61版 P186-192参考)。

同意がえられてから、審議議案となった時に、初めて審議に入る。

動議の提案趣旨説明を求め、それに対して賛成討論と反対討論後を求め採決となる。

(決議の内容が意義深い内容や結論が出せないなど、場合によっては一旦受け止め審議のための時間が必要とする時は、継続審議とするなど考えられる)※動議の取り扱いは、ロバート議事規則に基づいて行われるが、ライオンズクラブにおいては、会議を円滑に運営するため、さらに詳細な手続きが「議事規則や年次大会議事規則」によって定められているため、事前の確認が必要である。特に年次大会などにおいては、事前に文書による動議提案を提出し、それを基に「議事運営委員会」が審議・調整を行う。この議事運営委員会の役割は、議場での混乱を避け、円滑な議事進行を図るために極めて重要である。

動議や意見、質問などの発言権は厳格に扱う意味でも、会議運営に対し議事規則により明確なルールを定めている。オブザーバー参加に関する取り扱い

1. オブザーバー参加の定義

「オブザーバー(Observer)」とは、議決権を持たず、会議に出席して聴講や発言を行う立場の参加者です。

一般には、「意見表明は可能だが、議決・動議の提出・表決には関与できない」という立場で扱われます。

キャビネット会議または代議員総会において、議決権を持たない一般会員が出席する場合、当該出席は「オブザーバー参加」とみなす。議場内では別席設け、明確に区別する。

2. 発言の可否について

オブザーバーによる発言の可否は、議長の裁量に委ねられる。議長が認めた場合に限り、オブザーバーは意見としての発言を行うことができる。

3. 意見発言の取扱い

オブザーバーの発言は、あくまでも意見として取り扱われ、上程された議案の正式な審議過程には含まれないものとする。尚、オブザーバーからの動議は認められない事は言うまでもない。

4. その他の留意事項

必要に応じて、議長は発言の時間や内容に制限を設けることができる。また、議事録においては、「オブザーバー発言」として議決に影響を与えない形で記録される。・ ライオンズ必携第61版(P185)「標準版複合地区年次大会議事規則(例)」同じく(P191)「標準版地区年次大会議事規則(例)」議事規則に定められている場合を除き、議事進行はロバート議事規則に従う。(P193)

- 3. 参加メンバーに周知

-

会議議案等内容を30日前に通知(P186)

(委員会等開催通知は1ヵ月前から2週間前)その他、キャビネットや委員会以外のリジョン会議やゾーン会議でも同様であり、議案内容も事前通知は必要であり、重要な決議会議であればクラブ理事会での協議の上、会議に臨む事もありあるため、理事会に間に合うように30日前の通知が必要は言うまでもない。

・クラブに持ち帰るなど発言により、議案審議が流れる可能性があるため会議開催通知には注意が必要(恒例的会議であれば2週間まで通知でも良いが、それ以外の会議開催となれば、クラブに持ち帰るなど拒否も考えられるため、事前通知は必要である)

- 4. 議題と時間配分を明確に

-

定刻に始め、定刻に終了する。遅刻者を待たない。

定刻に終了する。延長する場合は延長の了解を得る - 5. 携帯電話の使用を禁止

-

会議前に事前にご案内しておく。

- 6. 発言は議長の許可

-

発言は議長の許可を得て行う。審議前にこれらのルールを説明する。

質問がある場合、1回の発言は3分間以内とし、再質問は2回を超えてはならない。但し議長・委員長が特に必要と認めた場合この限りではい。(基準がなければ、時間際限がなくなってしまうためのルール。議事規則を確認する)(P186)

※議事規則に掲載されていない場合、会議冒頭に議長又は司会者より会議の進行に関する事項として、発言しておくとよい。※ ()内のP数字は、ライオンズ必携第61版に記載されている内容のご案内ページ数を記載しているます。

- 7. 準地区内の会議

-

準地区内キャビネットでは、2つの会議しかなく、キャビネット会議と付属会議がある。

付属会議には、キャビネットに纏わる会議であり、キャビネット分科会やゾーン・チャーパーソン会議、各委員会会議等などがある。 - 8. 議事規則の確認 (キャビネット会議議事規則・年次大会議事規則)

-

準地区は、キャビネット会議。複合地区では、ガバナー協議会や合同会議があり、年次大会同様に円滑に会議を進めるために議事規則を定めている。基本は、ロバート議事規則に基づくものであるが、国や地域性によって、恒例的な要素も含めて特質的な要件を加え円滑な会議運営を図るために、議事規則を定めている。会議に携わるメンバーは一読する事で会議の進め方を理解しておくと良い。

基本ルール その1 (司会進行及びファシリテーション)

◆ 会議進行上の要点 司会者及びファシリテーターは、下記のような手順で進める

1.開会宣言

2.出席者と定足数の確認

3.議長挨拶

4.議事録署名人と作成人を指名

5.前回のおさらいを行う

6.報告事項と会議の議題確認

7.議案審議 時間内で、収まらない場合、時間の延長を宣言

8.決議内容を確認

9.次回の会議の予定

10.閉会の言葉 終了宣言

※遅刻厳禁・時間厳守 (時間内で行い時間内で終了する)

基本ルール その2(司会及びファシリテーション)

進行中も、決められた人だけが意見を言う状況ではなく、参加者全員が本音で自由に意見を言える場の雰囲気づくりを重要視します。

また、意見が対立した際や険悪な雰囲気になった場合には、場を収めるためのコミュニケーション能力も必要とされます。

基本ルール その3(司会及びファシリテーション)

・いきなり「発言」させず、各自が「考える」時間を設ける

・議長は「まとめる」ことを重視する

・良いアイデアや意見は、ホワイトボード等に書き出し、注目させる

・突飛な意見、無謀な意見だとしても否定をしない

・参加者に相手の話を聞く重要性を伝える

・事前ミーティングで出たアイデアも会議中に発表する

Web会議の留意点

コロナ禍において、世界の社会構造が変わりました。下記のようにいくつかの言葉が注目されました。

・リモートワーク (オフィース外で働く)

・テレワーク (情報通信を活用し、場所や時間にとらわれない働き方)

・Web会議やハイブリッド など

ライオンズクラブでも、Web会議やハイブリッド形式(半Web会議)などの会議が多くなりました。これからも積極的に取り入れる事は、経費や参加者の仕事上の効率性も良く、参加しやすい会議環境となっています。

しかし、対面での会議と違いマイナス面もありますが、工夫しながらより良いWeb会議にしましょう。

会議前の説明事事項

・会議録画している事の説明

・会議中はミュート設定のお願い

・名前は、役職名と個人名を記載し明確する。誰から見ても分かる様にする。

リンク ※ 名前の変更の仕方が分からない人が多いと思います。変更の仕方について333-C地区サイトに詳しく書かれています。参考にしてください。リンクしますのでクリックしてご覧ください。

会議の進め方に工夫

ホスト(ファシリテーター・司会者)となる方を中心に、話を進める

・基本的に、2時間以内の会議にする(Web上でディスプレイ画面の前では2時間が限界)

・ただ聞くだけでなく、参加させる。質問の投げかけや、選択性の投票やクイズなど盛り込む

・会議ポイント

・意見を聞き出す (名前を呼び、特に具体的な質問にする事)

・意見を整理する (答えを導き出すようにする事)

・意見をまとめる (最後に、まとめ的な言葉を残す)

議事録作成のコツ

・クラブ理事会などで会議議事録を作成していますか?

また、ガバナー諮問委員会の議事録作成していますか?

更には、複合地区委員会等で議事録作成で悩んでいませんか?

議事録の必要性と意味 議事録は何のために作成する?

・口頭だけで伝える—–勘違いが起こる

・会議後、数日たつと、すっかり忘れている

・参加していない人にも共有できる

・2時間会議をA4用紙1・2枚にまとめると、一目瞭然に理解できる

・会議要録、報告書、議事録をもって、委員会開催した事実証明となり

これらは、出席者の交通費など費用等の裏付けとなる

・いざ行動に移した時、「いつどこで誰が決めたのか」と攻撃から、議事録が身を守ってくれる

- ・「です・ます調」(敬体)ではなく、「だ・である調」(常体)に置き換える

・不要な部分はすべて削り取る 数字は正確に記載する。 -

例えば

委員: 今、〇〇県で豪雨による被害が出ていますが、甚大な被害が、5件から10件くらい出ていますので、議長に相談しようと思っているのだけれど・・・個人的な思いを語る議事録にすると

委員から、〇〇県で5件から10件位発生している豪雨についての議長へ相談したいとの意見があった。議長: テレビ情報だと凄い事になっているようだね。まだ被害が出るような、また〇〇県だけでなく他にも出ているようだけど、現地のガバナーと電話して確認してみようと思っている……。

議事録にすると

議長から、被災地ガバナーと連絡確認する。

※議事録の基本構成 ポイント

・会議の目的、議題の内容を理解していると、まとめやすくなる

・文書は「です・ます調」ではなく、「だ・である調」にする

・箇条書きを使うと見やすくなる

・決議事項だけでなく、そこに至る経緯を簡潔にし、欠席者や会議内容を後日見返したときにも分かりやすくする

・A4用紙1枚か2枚程度にまとめる

・議事録発効後、決定事項が有効になる。議事録発効前に、決議事項に着手してはならない。

・議事録発効後に、主催者は勝手に改ざんしてはならない。

・重要となる会議の場合、予め軽微な字句の訂正につき、議長に一任の約束事を一行いれておくと良い。

◆ 会議の要点・目的を知っておく(議長は帰着点を考慮しておく)

・何を目的とした会議なのか、議題を理解していないと大事な決議事項が抜け、議事録発効後に気が付き、改ざんしてしまう恐れが発生する。場合によっては2つの議事録が存在してしまう。改ざんはやってはいけない事、注意しましょう。

会議以降に問題となり得るような事項の場合、次の会議で、議事録の修正案として、会議に諮る事項となる。

・議題についての決議事項: 議事録では協議結果はどうなったのか。「承認」「継続審議」「否決」などの言葉を入れ結果を明確にする。

特に金銭に関わるときは、1円単位で明記する。曖昧な表現にすると後々トラブルの原因となる。

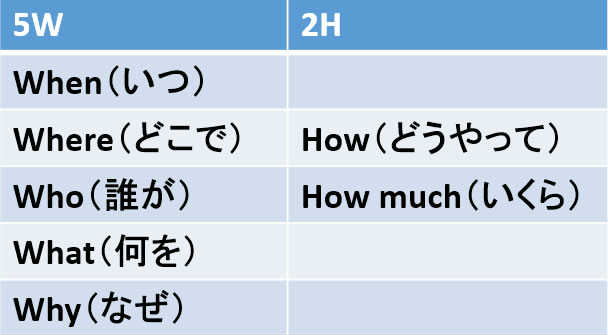

・目的を明確に 5W2Hと言われています。

文書的に、日本語に直すと:いつ・どこで・誰が・何をしたのか(または何をしたいのか)(WhyとWhatは一緒)

順番に書けば、目的が明確に示される。

議事録・議事要録・決議録の違いについて

議事録・議事要録・決議録の違いについて

議事録

詳細な公式記録としての意味を持ち、会議での議論の経過や決定事項を正確かつ詳細に記録した文書です。法的に記録が求められる会議や、後々の証拠として議論の詳細を残しておく必要がある場合に適しています。

「いつ、どこで、誰が決めたのか」という問いに確実に答えるためにも、議事録を残すことが重要です。

議事要録(議事要旨・議事概要)

会議の要点や決定事項を簡潔にまとめたダイジェスト版の記録です。会議の結果を迅速に多くの人に伝えたい場合や、日常的な打ち合わせの備忘録として適しています。

多くの場合、まず詳細な議事録を作成し、それをもとに要点をまとめた議事要録を作成するという使い分けが有効です。

決議録

会議で決議された内容だけを記録したもので、議事の経過や詳細は含めない場合が多くあります。性質としては議事要録に近いと言えます。

国際理事会会議では「決議事項要約」版が作成され、理事会の決議内容を各委員会の決議等とともに簡潔にまとめ、議事録の補足資料として報告しています。これは、議事要録と決議録の双方の特徴を兼ね備えたものとなっています。

| 種類 | 内容 | 詳細度 | 主な用途 | 法的効力 |

| 議事録 | 議論経過、発言内容、決定事項を詳細に記録 | 高い | 公式会議の記録、法的記録、後々の証拠記録 | 高い |

| 議事要録 | 要点や決定事項を簡潔にまとめる | 中程度 | 会議内容の周知・忘備録 | 低い |

| 決議禄 | 決議事項のみ取りまとめる | 低い | 議事要録の簡潔版 | 低い |

研修会PDF資料ダウンロード